本日も「Gallagher Note」をお読みいただきありがとうございます。

こんにちは、福山です。

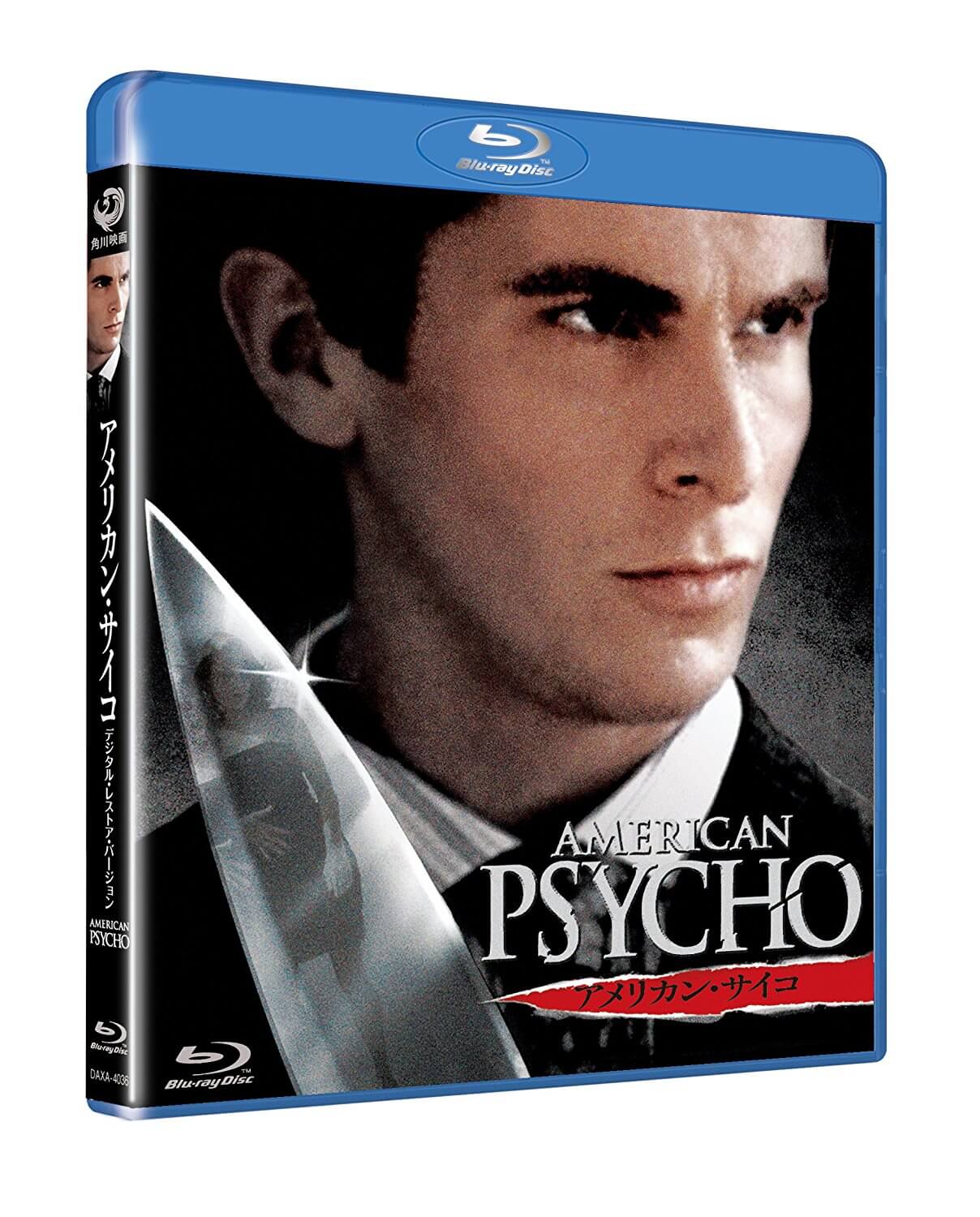

映画アメリカン・サイコを観ました。ダークナイトでおなじみのクリスチャン・ベール主演の映画になります。

ぼーっと見ると、「なんだこの映画」と言われそうですが、私的には非常に心に残る作品でした。その感想を記事に残そうと思います。

アメリカン・サイコが表現する個人間の付き合い方

あらすじをウィキペディアから引用します。

ニューヨークはウォール街の投資会社P&Pに副社長として勤務するパトリック・ベイトマンは人生を謳歌している。ロングアイランドに居を構える裕福な一家に生まれ、アメリカ屈指の名門のボーディングスクール、フィリップス・エクセター・アカデミーを卒業しハーバード大学に入学。その2年後にはハーバード・ビジネス・スクールで大学院課程も修了した。現在はトム・クルーズも住んでいる都心の一等地アッパーウェストサイドのアパートメントを借り、ベイトマンはいわゆるヤッピーの典型だ。昼間はジムに行って汗を流し、ニューヨークでも指折りの高級レストランで同僚達とテーブルを囲む。実際、その会社を所有しているのは他でもないベイトマンの実父であり、ベイトマン自身が仕事内容について作中で語る事は皆無である。むしろ、ウォール街で働くエリートビジネスマンというのは建前で、ベイトマンの本当の生活は夜に始まる。同僚達は皆、彼自身と同じく高学歴・高収入のエリート達ばかり。しかし、それと同時に彼らは哀しいほど浅はかで、同僚間の信頼や友情は殆どうわべだけの物。共通のヘアスタイル、共通の趣味、そして共通のブランドのスーツを着こなす彼らのライフスタイルは、時としてお互い誰が誰だか分からなくなってしまうほど似通っている。確立された個々のアイデンティティーなどそこには無く、そのコミュニティーに溶け込み順応する事(Fitting In)とその過程においての自己の同一性混乱(Identity Confusion)が本作のテーマの一つにもなっている。表面上は仲の良く、気さくな同僚達。しかし腹の内ではお互いが何を考えているか知っている者などいない。会社では皆、行きつけのレストランや名刺のデザインなどを比べあい優越感に浸るばかり。そんな中、ある日ベイトマンの前にルックス・学歴・身だしなみなど非の打ち所のない同僚、ポール・オーウェン(映画ではポール・アレン)が現れる。出典 ウィキペディア アメリカン・サイコ

パトリックは最後、弁護士に自分の犯した罪の全てを吐き出しました。

しかし、弁護士は全く相手にしてくれません。

というか、この映画に出てくる人たちは全員自分とモノにしか興味ないのです。

人を見るときの基準は、どこの服を着ているか?どこの時計をつけているか?どんな名刺を持っているか?などです。

パトリックが死体をカバンに入れて不自然な運び方をしていても、誰も気にしません。

マンションの管理人は、確実に犯罪があったと考えられる死体だらけの部屋を見ても、面倒ごとにしたくないからと、ただただ部屋を綺麗にして知らぬふり。

人は何を見てその人となりを判断するのでしょう。

この映画では金やブランド、会社の名前に名刺、それだけで人を判断しようとしていました。それ以外はなんの興味もなく、人の名前すら間違えてしまうほどです。

パトリックは殺人を犯して、その罪も暴露したのに、それさえも人はどうでもいいことのように扱います。

人から認識されて、初めてその人は「人間」として存在できるのでしょう。レッテルだけで評価し合う世界をこの映画は表現していたと私は思います。

映画は1980年代後半のマンハッタンを舞台にしていました。ウルフ・オブ・ウォール・ストリートで描かれていたような「金とドラッグ」の時代です。その時代の私の解釈としては、お金が人の数倍の価値を持った時代だと思いっています。つまりお金で買える「モノ」が中心の世界です。

人よりモノ。

モノといっても、素材うんぬんというわけではなく、ブランドという「レッテル」に価値を置いていました。無意味なほどレッテルに価値を置くのって今の日本でもまだまだありますよね。

どこに住んでるか?どこの車に乗っているか?

どこの大学を卒業したのか?どこの会社で働いているのか?

無職やニートは犯罪者予備軍という眼差しだらけです。

パトリックの秘書のジーンだけが、レッテルではなくパトリックに興味を抱いていました。パトリックはそれに気づけなかったようですが、私たちはジーンのような人、人間らしさを持っている人を見つけなくてはなりません。

それが人間らしく幸せな人生を送る秘訣だと思います。

コメント